セミナーレポート(キヤノンメディカルシステムズ)

2013年4月11日(木)~14日(日)にわたり,パシフィコ横浜を会場にJRC2013が開催され,13日(土)には,第72回日本医学放射線学会総会において,東芝メディカルシステムズ(株)共催のランチョンセミナー12が行われた。藤田保健衛生大学医学部放射線医学教室教授の片田和広氏を座長に,第2世代320列面検出器 CT「Aquilion ONE /ViSION Edition」の頭部,心臓,動態における最新臨床応用をテーマとして,藤田保健衛生大学放射線科の村山和宏氏,北海道大学病院放射線診断科の真鍋徳子氏,慶應義塾大学放射線診断科の陣崎雅弘氏が講演した。

2013年6月号

Aquilion ONE/ViSION Edition最新臨床応用 ─次世代面検出器CTの新しい画像診断─

Aquilion ONE/ViSION Editionの動態診断への臨床応用

陣崎 雅弘(慶應義塾大学放射線診断科)

320列CT「Aquilion ONE」では,160mmという広範囲の連続撮影が可能になったことから,それまでの形態診断から,Perfusionイメージや動態診断の時代になると考えられる。その場合,被ばく線量が問題になるが,新しい逐次近似再構成法を応用した被ばく低減技術“AIDR 3D”の導入により,かなりの改善が見込まれる。

実際に,当院の320列CTを用いて,胸部領域における被ばく低減率についてFBPと比較検討したところ,FBPで約3mSvのところを,AIDR 3Dでは約1mSvでもFBPを上回る高画質を得ることができ,約64%の被ばく低減が実証された。

そこで本講演では,「Aquilion ONE/ViSION Edition」(以下,ViSION Edition)とAIDR 3Dを用いた動態診断の活用として,脳動脈奇形(AVM),鼻咽喉機能,ステントのEndoleakの評価への応用を中心に報告する。

■動態診断の活用:AVM

CT Angiography(CTA)は診断のための血管造影をほとんど置換したとされているが,いまだ置換できていない領域の代表が脳動脈奇形(AVM)である。形態診断であるCTAは,血管の選択的な造影ができないため,流入動脈(feeder)の場所や本数などの把握が難しいことが弱点とされる。

そこで当科では,ViSION EditionによるAVMの動態診断を検討している。当科におけるAVM検査は,動脈相を0.5秒/回転にて10秒,静脈相を4秒間隔の間歇撮影で4回撮影し,約5mSvの線量にて撮影を行っている。現在,当科の藤原広和が発表した,実質臓器とCTAの重ね合わせ表示を行う方法などを用いて,AVMやdural AVF(dAVF)の血流状態の把握に活用している。

■動態診断の活用:鼻咽喉機能

ViSION Editionを用いた動態撮影による嚥下機能評価の活用として,鼻咽喉機能が挙げられる。非常にまれな先天性疾患である口蓋裂は,口蓋が左右に分かれていることで口蓋帆挙筋の走行が異常となり,空気の抜けなどが生じるため,発音障害や嚥下障害が起こる。通常,手術で口蓋帆挙筋を縫い合わせて機能再建を図るが,再建術を行っても,軟口蓋が短い,筋力が弱いなどの理由で,約5%の患者が機能の維持や回復ができないとされている。

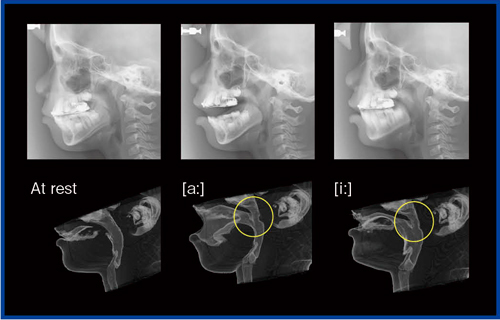

これまで,この鼻咽喉閉鎖機能不全を評価する方法は,侵襲的な内視鏡や単純X線検査(セファログラム)しかなく,詳細な観察が困難であった。そこで,より良い評価法を求めて,ViSION Editionを用いた動態撮影の活用を検討した。実際に発語や嚥下しながら,鼻咽喉が閉鎖するかどうかを確認する。1回転0.35秒の撮影を10秒間連続して行うと,10歳前後の小児で,およそ10mSvの被ばく線量になる。セファログラムに比べ,発語中のairwayのより詳細な観察が可能となり,CTの有意性が認められた(図1)。

図1 セファログラム(上)と動態撮影(下)の矢状断像での比較

従来のセファログラムと同等以上の情報が得られた

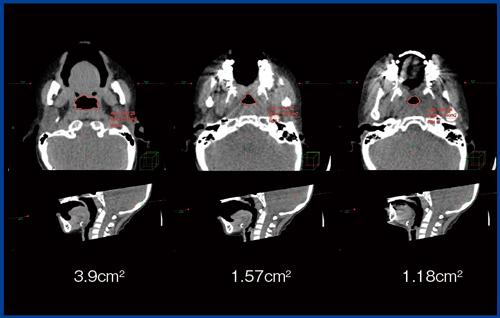

また,横断像で観察すると,どの部分がどの程度開いているかという定量的評価も可能であり,CTのメリットは大きい(図2)。

図2 横断像では定量的評価も可能

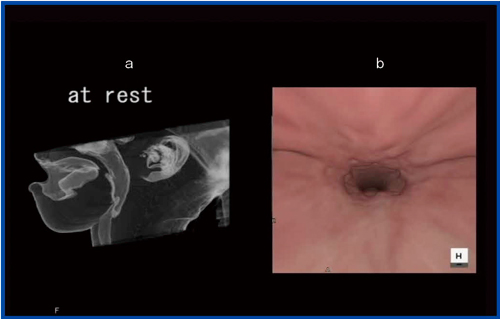

さらに,CTのボリュームデータからバーチャルエンドスコピー(VE)像を作成すると,鼻咽喉が閉鎖しない状態が一目瞭然である(図3)。ViSION Editionでは,0.275秒/回転での撮影が可能になったので,より時間分解能の良い画像が得られることが期待される。

CTの動態診断は内視鏡と比べて非常に侵襲が少ないことがメリットだが,被ばくの問題が弱点と言える。airwayのみの観察では5mSv程度であり,許容範囲と考えるが,今後,さらなる被ばく低減技術の登場が期待される。

図3 Dynamic Volume-Rendering

a:安静時 b:VE像。疼痛なく任意の角度から観察可能。

■動態診断の活用:ステントのEndoleak

動脈内に留置したステントグラフト周囲への血液のEndoleakは,約1/4の症例で生じるという報告がある。Endoleakは,ステントグラフトの圧着が不十分なために起こるType1,動脈から逆行性に入ってくるType2,ステントグラフト自体が破損しているType3,染み出すような形で起こるType4の4つに分類され,それぞれ治療法が異なる。Type1と3は治療が必要だが,Type2は,増大傾向がなければ治療はせずに,自然消失を期待する。Type4は,通常経過観察で消失するが,Type4を否定できないType3であると診断される症例もあり,これらを正確に鑑別するためのより詳細な診断が求められる。

通常のDynamic CTでは鑑別が難しく,血管造影が必要なケースもまれではない。そこで,ViSION Editionによる動態診断であれば,鑑別が可能になると考えた。0.5秒に1回0.35秒の撮影を連続20秒撮影し,続いて1.5秒に1回0.35秒の撮影を22秒行うと,被ばく線量は以前の心臓CTと同等の20~25mSvとなるため,さらなる被ばく低減技術が望まれるところである。

●症例1:AAAのEVAR術後

腹部のステント留置術後のDynamic CTではEndoleakの由来の把握は困難であるため,動態撮影を行った。造影剤で血管が染まっていって,しばらくしてから染み出してくる様子が観察でき,Type2と診断された。

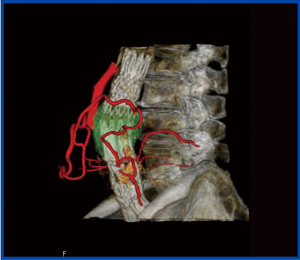

血管造影のようなVR像を作成すると,造影剤の染み出しの様子が,血管が描出されるタイミングに合わせて観察できる(図4)。図4を回転させて観察すると流入動脈の方向がわかるのも,シネ画像のメリットである。

図4 症例1のVR像

●症例2:下行大動脈TEVAR術後

下行大動脈からステントを留置した症例に対する術後のDynamic CTでは鑑別が困難であったが,動態撮影を行うと,内腔の描出とほぼ同時に造影剤の染み出しが両側に認められた。Type3もしくはType4の可能性が否定できず,治療の可能性が高いと診断できる。図5では,グリーンで表示されている血栓まで明瞭に描出されている。

図5 症例2のVR像 グリーンの部分は血栓

■まとめ

320列CTは,肺の連続撮影や形態診断から動態診断への進化など,CTに大きな変革をもたらしたと言える。今後,さらに臨床で活用するためには,より一層の被ばく低減が望まれる。

また,今回紹介した,鼻咽喉機能やステントのEndoleak評価などの動態撮影では,時間分解能の向上が求められる。1回転0.275秒を実現したViSION Editionに期待するとともに,さらなる進歩を願っている。

陣崎 雅弘

1987年慶應義塾大学医学部卒業。同年,放射線診断科入局。90年同医学部病理診断科ローテーション。91年日本鋼管病院放射線科。99年ハーバード大学ブリガム・アンド・ウィメンズ病院留学。2000年慶應義塾大学医学部放射線診断科。2009年から現職。

- 【関連コンテンツ】